Ugo Viola, direttore della rassegna musicale piemontese, si è, quindi, visto costretto a rivedere il programma di questa edizione, la numero ventitré, e, con spirito di innovazione e caparbietà (anche grazie al sostegno del Comune di Moncalieri, della Regione Piemonte e della Fondazione Crt), ha spostato parte dei concerti sulla Rete, sul sito www.moncalierijazz.com, proponendoli in live streaming e in forma gratuita.

A Moncalieri, dunque, la musica non si ferma, ma cambia volto, si rinnova anche «per alleviare -spiegano gli organizzatori- le giornate di questo periodo difficile», che vede il Piemonte in zona rossa.

A Moncalieri, dunque, la musica non si ferma, ma cambia volto, si rinnova anche «per alleviare -spiegano gli organizzatori- le giornate di questo periodo difficile», che vede il Piemonte in zona rossa.

Da questa considerazione è nato il motto dell’edizione 2020, che valorizzerà soprattutto gli artisti italiani e giovani: «Moncalieri Jazz Vive!».

La scritta campeggia sulla nuova grafica, progettata e realizzata dall’illustratrice Giorgia Molinari. «L’immagine -racconta Ugo Viola- non solo rende omaggio all’arte visiva degli anni Cinquanta e Sessanta, caratterizzata dal ritorno dei colori originali e da linee geometriche con una punta di surrealismo e inaspettato, ma rappresenta anche il nostro motto. Il messaggio che l’illustrazione vuole far arrivare è un inno alla forza e all’energia della musica, che nonostante i tempi difficili sopravvive, o meglio vive, e non si lascia ‘inscatolare’». Ad aprire il cartellone sarà, nella serata dell’11 novembre, alle ore 20.30, lo spettacolo «Anime Jazz», un progetto che unisce la musica alla sfera religiosa con letture ispirate all’opera della santa mistica Ildegarda di Bingen.

Scenario dell’evento, proposto in diretta streaming, sarà la Collegiata Santa Maria della Scala di Moncalieri.

Il sax baritono di Dario Cecchini suonerà le prime note del concerto direttamente dal campanile, quasi a richiamare l’attenzione della città per creare una sorta di legame spirituale tra chi suona e chi ascolta; lo strumento proseguirà, quindi, il suo percorso sonoro all’interno della chiesa con il concerto «Sax baritono e reverbero».

Sarà, poi, la volta di Luca Allievi, che si esibirà con la sua chitarra classica e jazz.

Mentre a fondere e mescolare insieme le due sfere protagoniste di questa raffinata serata, ovvero musica e religione, sarà la performance dell’attrice Silvia Furlan, accompagnata dalla voce di Albert Hera. Ispirandosi ai testi, ai dipinti e alla vita di Ildegarda di Bigen, detta «La Sibilla del Reno», i due artisti intrecceranno musica, ritmo e sonorità della voce, con le stesse parole della santa, permettendo al pubblico di riscoprire questa figura modernissima di intellettuale e artista, oltre che religiosa.

A conclusione della serata, Gavino Murgia e Fabio Giachino, ai sassofoni il primo e all’organo il secondo, interpreteranno «A Love Supreme», un tributo all’omonima opera musicale di John Coltrane, ideata nel 1964, nel momento più alto della sua intensa spiritualità musicale.

Le successive quattro serate si svolgeranno negli studi della Egaudiovisivi snc.

Le successive quattro serate si svolgeranno negli studi della Egaudiovisivi snc.

Si inizierà giovedì 12 novembre, sempre alle ore 20.30, con un appuntamento dedicato ai «Giovani talenti». Il concerto sarà diviso in due parti: prima saliranno sul palco Jacopo Taddei al saxofono e Luigi Nicolardi al pianoforte in un’interazione fra tradizione classica e jazzistica; poi toccherà alla cantante Emilia Zamune presentare il progetto «Duet», accompagnata da Massimo Moriconi al contrabbasso.

Venerdì 13 dicembre, sempre alle ore 20.30, si terrà, invece, «The Bird», un tributo, nel centenario della nascita, al gigante del Bepop Charlie Parker, da molti definito il «Picasso del jazz». Sul palco salirà un quartetto tutto piemontese di valore internazionale, composto dal sassofonista moncalierese Claudio Chiara, Luigi Tessarollo alla chitarra, Aldo Mella al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria.

Sabato 14 dicembre si festeggerà un altro centenario, quello di Renato Carosone, il maestro della canzone napoletana o meglio dello swing partenopeo, noto per brani come «Tu vuò fa l’Americano», «Caravan Petrol», «O sarracino» e «Pigliete ‘na pastiglia». Ad interpretare questo tributo sarà il jazzista napoletano Daniele Sepe, con Tommaso de Paola al pianoforte e tastiere, Paolo Forlini alla batteria, Davide Costagliola al basso, Antonello Iannotta alle percussioni, Mario Insenga alla voce e Salvatore Lampitelli «Sabba» alla voce.

Il festival terminerà domenica 15 novembre con «Amarcord…ricordando cento anni di Federico Fellini», una suite musicale scritta dal maestro Andrea Ravizza, in veste di arrangiatore e direttore, che vedrà esibirsi un'ensemble creato ad hoc con Fulvio Chiara alla tromba, Albert Hera alla voce e al sax soprano, Fabio Giachino al pianoforte, Federico Marchesano al contrabbasso, Alessandro Minetto alla batteria e il Quartetto d’Archi di Torino, composto da Edoardo de Angelis al violino, Umberto Fantini al violino, Andrea Repetto alla viola e Manuel Zigante al violoncello.

Venerdì 13 dicembre, sempre alle ore 20.30, si terrà, invece, «The Bird», un tributo, nel centenario della nascita, al gigante del Bepop Charlie Parker, da molti definito il «Picasso del jazz». Sul palco salirà un quartetto tutto piemontese di valore internazionale, composto dal sassofonista moncalierese Claudio Chiara, Luigi Tessarollo alla chitarra, Aldo Mella al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria.

Sabato 14 dicembre si festeggerà un altro centenario, quello di Renato Carosone, il maestro della canzone napoletana o meglio dello swing partenopeo, noto per brani come «Tu vuò fa l’Americano», «Caravan Petrol», «O sarracino» e «Pigliete ‘na pastiglia». Ad interpretare questo tributo sarà il jazzista napoletano Daniele Sepe, con Tommaso de Paola al pianoforte e tastiere, Paolo Forlini alla batteria, Davide Costagliola al basso, Antonello Iannotta alle percussioni, Mario Insenga alla voce e Salvatore Lampitelli «Sabba» alla voce.

Il festival terminerà domenica 15 novembre con «Amarcord…ricordando cento anni di Federico Fellini», una suite musicale scritta dal maestro Andrea Ravizza, in veste di arrangiatore e direttore, che vedrà esibirsi un'ensemble creato ad hoc con Fulvio Chiara alla tromba, Albert Hera alla voce e al sax soprano, Fabio Giachino al pianoforte, Federico Marchesano al contrabbasso, Alessandro Minetto alla batteria e il Quartetto d’Archi di Torino, composto da Edoardo de Angelis al violino, Umberto Fantini al violino, Andrea Repetto alla viola e Manuel Zigante al violoncello.

Il concerto permetterà di ascoltare colonne sonore di film come «La dolce vita», «8 ½», «La strada», «Amarcord», «Ginger e Fred» e molti altri. Per l’occasione, saranno in scena al Moncalieri Jazz Festival anche il direttore Ugo Viola, con la sua fisarmonica, e l’illustratrice Giorgia Molinari, che durante il concerto darà vita a illustrazioni grafiche ispirate al programma di sala.

Parteciperà all’appuntamento anche Francesca Fabbri Fellini, unica erede del maestro, che ci racconterà aneddoti legati al set e all’importanza che la musica, quella di Nino Rota, ha avuto all’interno del cinema felliniano.

Questa inedita edizione del festival piemontese si chiuderà, dunque, con un appuntamento all’insegna del sogno, del fumetto, del circo e della fantasia: varie facce di un prisma caleidoscopico, quello dell'arte, che in questi giorni non possiamo godere dal vivo, ma possiamo comunque sperimentare grazie all'uso della tecnologia.

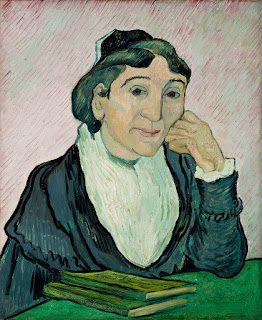

Didascalie delle immagini

[fig. 1] Locandina del «Moncalieri Jazz Festival»; [fig. 2] Ritratto di Francesca Fabbri Fellini; [fig. 3] Ritratto di Daniele Sepe; [fig. 4] Ritratto di Enzo Zirilli. Foto di Roberto Cifarelli

Informazioni utili