Commissionato intorno al 1411 dal raffinato e facoltoso mecenate e collezionista Jean de Valois (Vincennes, 30 novembre 1340 – Parigi, 15 giugno 1416), duca di Berry, terzo figlio di Giovanni II il Buono e fratello di re Carlo V di Francia, questo pregiato codice miniato è un «Libro d’Ore» destinato alla devozione privata. È cioè una forma semplificata di breviario per l’utilizzo da parte dei laici, contenente salmi, preghiere e, in apertura, un pregevole calendario, oggi considerato uno dei più alti esempi di rappresentazione della vita quotidiana e della natura nell’arte medievale. Tra le sue pagine rivivono, infatti, «gli svaghi dei ceti aristocratici e l’umile fatica dei campi, la struggente bellezza del paesaggio rurale e la poderosa presenza di castelli e città murate, gli sfarzosi costumi dell’alta società francese e gli abiti semplici e dimessi dei contadini».

Nella fase iniziale, il libro vide all’opera i celebri fratelli Limbourg (Nimega, 1380-1390 circa – Digione, 1416)- Pol, Jehannequin e Hermant -, miniatori olandesi dall’acuto spirito di osservazione, nipoti del pittore Jean Malouel (1370-1415 circa) e autori anche delle illustrazioni per «Les Très Belles Heures de Notre-Dame» e per la «Bibbia moralizzata» di Filippo l’Ardito, oggi alla Biblioteca nazionale di Francia, conosciuti per le loro creazioni dai colori brillanti, dal minuzioso naturalismo, dal sereno equilibrio compositivo e dall’incredibile freschezza narrativa, tutti elementi che ben raccontano quel periodo storico segnato dal crepuscolo del Gotico e dall’alba del Rinascimento.

Nel 1416, alla morte del Duca di Berry e dei fratelli Limbourg, probabilmente per un’epidemia di peste, i lavori per il codice miniato rimasero incompiuti e vennero ripresi una trentina di anni dopo, negli anni Quaranta del Quattrocento, su commissione della famiglia reale francese dal pittore fiammingo Barthélemy d’Eyck (? - + post 1470), per poi essere completati tra il 1485 e il 1489 da un altro eccellente maestro della miniatura, Jean Colombe di Bourges (? - + Bourges, 1529), su invito di Carlo I di Savoia, che aveva ereditato il manoscritto intorno al 1480.

Composto da 206 fogli di pergamena, pari a 412 pagine, con all’interno più di tremila iniziali dorate e ben 131 miniature (66 grandi e 65 piccole) in oro e in argento di stupefacente ricchezza e varietà, il «Très Riches Heures du duc de Berry», del quale si è persa la legatura originaria (sostituita da una in marocchino rosso del XVIII secolo di fattura italiana), non è solo un libro prezioso, ma è anche un oggetto fragile da conservare al riparo della luce (come avviene per la maggior parte dei manoscritti).

Nell’ultima campagna diagnostica, risalente al biennio 2023-2024 e realizzata dagli esperti del Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2rmf), su 36 delle principali miniature, il manoscritto ha mostrato diversi segni di degrado, distorsioni dei fogli, instabilità dei pigmenti e alterazioni della rilegatura, tanto da rendere urgente un intervento conservativo.

In seguito al recente restauro, il Musée Condé ha deciso di organizzare una mostra, allestita fino al prossimo 5 ottobre nella sala del Jeu de Paume, con 26 pagine miniate, compresi i primi 12 fogli del manoscritto, quelli del «leggendario calendario», che, grazie a un delicato processo di separazione dalla rilegatura, vengono presentati verticalmente, all’interno di apposite scatole climatiche, così da essere leggibili su entrambi i lati. Il manoscritto è a sua volta esposto in una teca speciale e verrà aperto a rotazione su una doppia pagina diversa, rinnovata ogni quindici giorni.

L’esposizione, curata da Mathieu Deldicque, si configura, dunque, come un'occasione più unica che rara per i bibliofili e gli amanti dell’arte, considerato anche che questo straordinario capolavoro è stato esposto al pubblico soltanto due volte dalla fine del XIX secolo, nel 1954 e nel 2000, e che, per rispetto al lascito testamentario di Enrico d’Orléans, non può lasciare il Castello di Chantilly per essere dato in prestito ad altri enti culturali.

La mostra, con un centinaio di opere provenienti da tutto il mondo che indagano anche il contesto storico nel quale nacque il codice miniato e ne svelano la sua fortuna nel corso dei secoli, permette, inoltre, di scoprire alcune curiosità sui fratelli Limbourg: la loro fascinazione per l’arte italiana, principalmente quella di Simone Martini e del suo entourage senese, presente nelle collezioni dei principi francesi e della corte di Avignone, e l’attenzione all’uso dei materiali usati, pigmenti preziosi come lapislazzuli di alta qualità e lacche rosse pregiate, che rendono ancora più incantato e vivido il mondo ritratto.

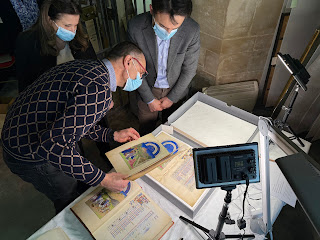

In questa sontuosa cornice, la Franco Cosimo Panini di Modena ha recentemente presentato uno dei suoi ultimi progetti editoriali: la pubblicazione di un nuovo facsimile de «Le Très Riches Heures del Duca di Berry», realizzato in collaborazione con l’Universal Art Group, la cui uscita è prevista per il 2026.

La nuova riproduzione, che fa seguito a quella del 2010, è stata eseguita con la fedeltà filologica e l'attenzione al dettaglio che da sempre contraddistinguono la casa editrice emiliana, specializzata in facsimili di codici miniati con il progetto «La biblioteca dell’impossibile».

Il volume è il frutto di un lungo processo che coniuga tecnologie avanzate di acquisizione digitale, stampa di altissima qualità e un'accurata legatura artigianale. Non si tratta, dunque, di una ristampa della precedente edizione, ma di una novità che sfrutta i progressi fondamentali compiuti dall’editoria negli ultimi anni.

«Pigmenti più brillanti, nuovi ori, e, per la prima volta, l’impiego della carta pergamenata caratterizzeranno la pubblicazione», che – racconta Lucia Panini - rappresenta «un salto qualitativo che ci consente di avvicinarci come mai prima alla materia viva delle miniature». Un’occasione importante, dunque, questa nuova edizione per scoprire o riscoprire un codice miniato, considerato il manoscritto medioevale più famoso al mondo, di cui anche Umberto Eco sottolineò la preziosità con queste parole: «Le «Très Riches Heures» sono un documento cinematografico, una macchina visiva che ci racconta la vita di un’epoca. Nessun film potrà mai eguagliare la fedeltà, il fulgore, la toccante bellezza di questa ricostruzione».

Per saperne di più

mostra: https://www.musee-conde.fr/fr/

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20Foto%20Roberto%20Morelli_2025_(C)%20FAI.jpg)

%20fonte%20portale%20I%20Luoghi%20del%20Cuore.jpg)

%20Foto%20Davide%20Marcesini%20(C)%20FAI%20(12).jpg)

_Foto%20Roberto%20Morelli%20(C)%20FAI.JPG)

%20(C)%20FAI.JPG)

.jpg)